如果家長想要孩子看書,你就要拿起書,而不是一邊追劇,一邊管教。越理解孩子的內心,家長就越能找出癥結點。例如孩子很抗拒學習某一科目,可能不是學習內容的過於困難,而是在學習過程中,他不喜歡任課老師的教學風格,或者和同學有些許摩擦,產生了陰影。

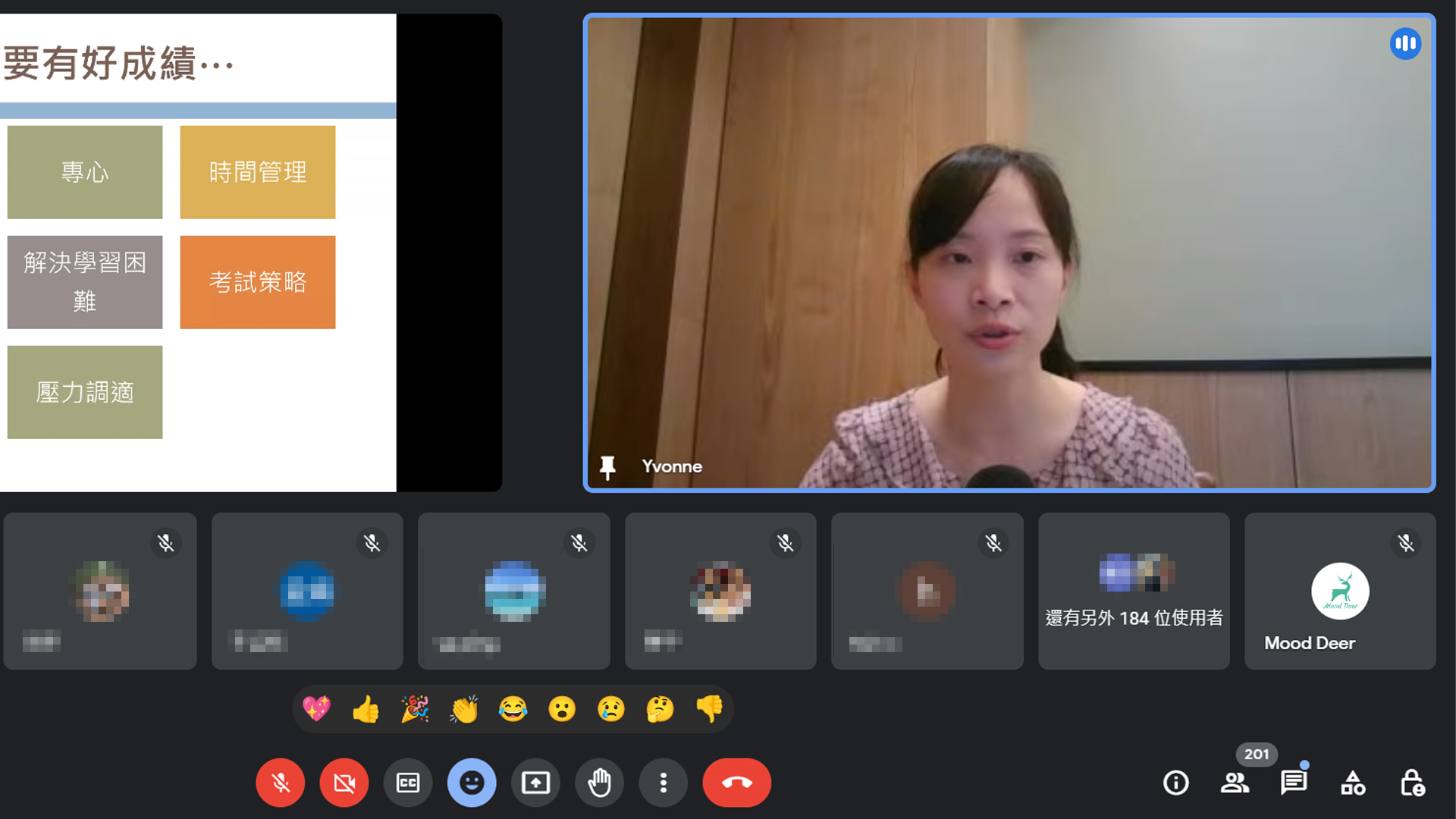

2023年10月28日早上10點,蔡宜芳心理師梳起馬尾,出現在鏡頭前。孩子不喜歡讀書,有可能是因為「習得性無助」,認為自己再努力,也不會有所改變,索性放棄,造成惡性循環。孩子甚至會大發脾氣、怨天尤天,陷入抑鬱的情緒中。

讓學習回歸本質,孩子是發自內心期待上學、喜歡讀書,自然對涉獵知識有濃厚的興趣。因此,應盡量避免用獎勵來誘使孩子學習,因為它可能會適得其反,減損孩子學習的「內在動機」。如果沒有禮物,孩子就不讀書了。學習不是為了考試與成績,甚至是父母的期許,而是為了自己。

因為寫錯一題而當場落淚的孩子,或者只有答對一題卻毫不在乎的孩子,他們可能都有當YouTuber的夢想,也被短影音制約,因為短所以快速;因為快速所以放肆;因為放肆所以空虛。看習慣一分鐘的插科打諢,要如何沉浸於長篇的閱讀世界呢?

講座中特別提及「原子習慣」,生活的品質,包含學習的品質,都來自於習慣!試著建立具體可行的目標,例如每天認識五個英文單字,看起來簡單,但實際執行卻很困難。孩子的目標並非「每天認識五個英文單字」,而是「成為喜歡英文的人」,想法改變了,行為的軌跡也會跟著移動。

家長必須練習:看見孩子行為背後的動機,比如他把自己關在間不出來,而你只是指責他。更重要的是,他可能懊悔劃錯答案卡,或暗戀的對象唱歌給別人聽。這些微小的傷痕,需要更多的愛去安撫——在學習以前,先陪我說說話,好嗎?